31 RUE DES ABEILLES

Série documentaire (2023)

« Car vivre, c’est avoir un rapport au temps, à la temporalité et, bien sûr, à la spatialité : avoir la capacité de se projeter dans le temps et de se mouvoir dans l’espace. Or l’âge, je veux dire le grand âge, la grande vieillesse, modifie, puis annule, détruit ce rapport ontologique à l’espace et au temps. La forclusion de la spatialité, l’annihilation de la temporalité font disparaître peu à peu ce qui définit les conditions mêmes de l’existence humaine. »

Didier Eribon, Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple, p. 131

Cet été, mon grand-père s’est cassé le fémur dans une résidence de vacances pour personnes âgées. Cet accident a marqué un tournant : la fin de l’indépendance et le début de la fin. Toute la famille en a été très vite consciente ; mes grands-parents aussi, puisqu’ils ne sont finalement jamais rentrés chez eux.

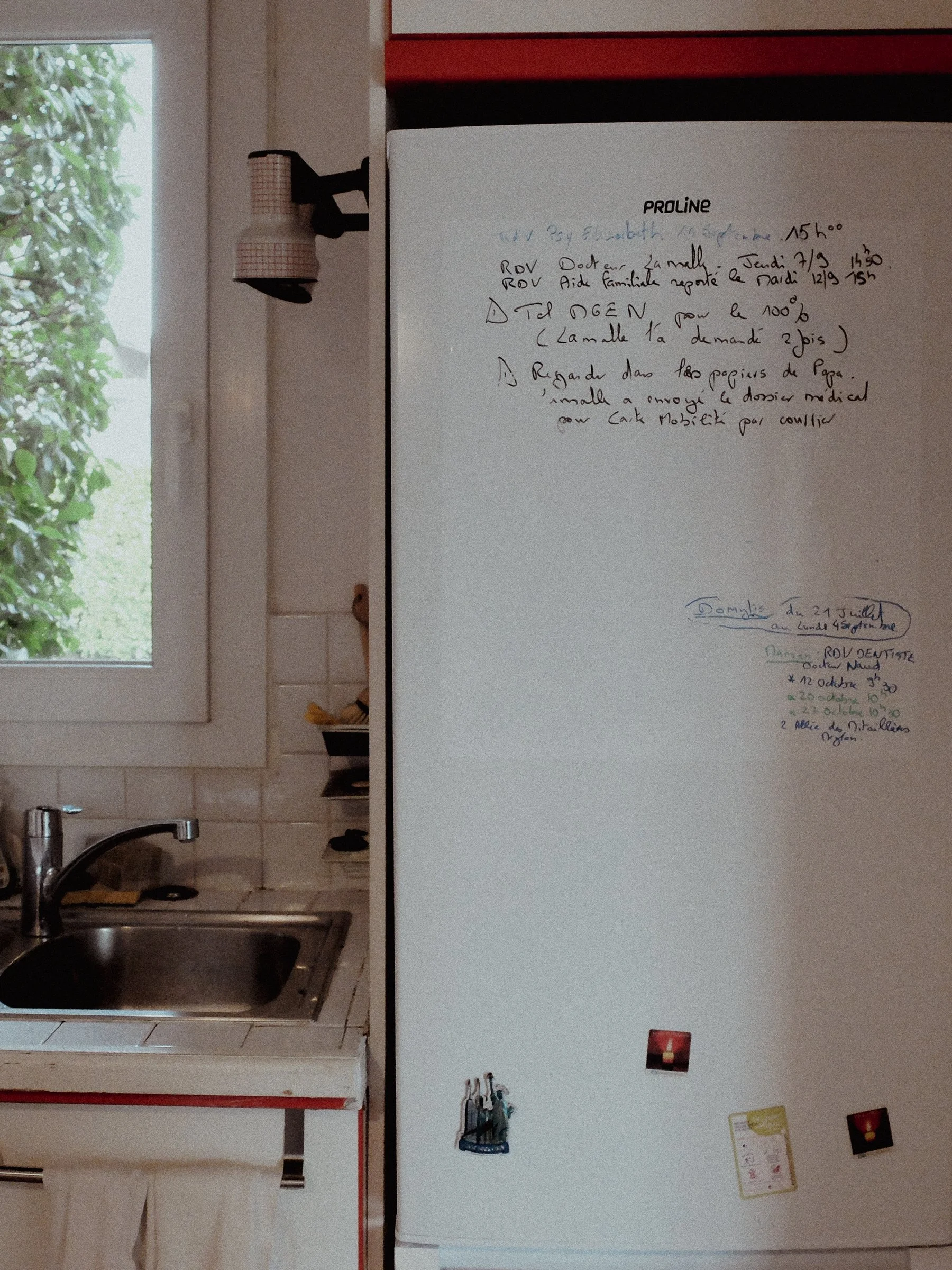

10h30 le 24 décembre 2023 : j’arrive de Paris devant chez mes grands-parents et j’aperçois ma tante à travers la fenêtre de la cuisine. Cette même fenêtre à travers laquelle j’ai, toute ma vie, vu ma grand-mère. Premier choc.

J’entre, pose mes affaires, discute quelques minutes avec ma tante : le reste de la famille arrivera ce soir. Nous ne sommes que toutes les deux pour l’instant. Alors je suis prise d’une sorte d’urgence : je veux explorer la maison. Je monte donc les quelques marches recouvertes de cette moquette bleu-bébé que j’ai toujours adorée, munie de mon appareil photo : un vieux Fujifilm numérique, que j’avais embarqué « au cas où ». J’ouvre la porte de la chambre de mes grands-parents et je tombe sur une pièce presque entièrement vide. Deuxième choc.

Je comprends que ce Noël sera sûrement le dernier : dernier Noël dans cette maison que mes grands-parents ont quittée et dans laquelle ils ne sont jamais rentrés. Alors, à la manière d’une conservatrice de musée, je photographie compulsivement chaque recoin de cette maison que je connais par coeur et que j’ai tant aimée, dans laquelle chaque odeur et chaque bruit me rappelle un souvenir précis de mon enfance. Je décide ainsi de me faire gardienne du souvenir de ces lieux et de prolonger mon séjour : je passerai une nuit seule dans la maison après le départ de ma famille et le retour de mes grands-parents dans leur nouvelle (ultime) demeure.

Cette série est ainsi le résultat de quatre jours passés à photographier la maison. C’est une tentative de raconter la violence de l’entre-deux si étrange entre vie et mort, entre plein et vide, et le non-sens qui en résulte. Dire l’éminence de la mort et les petits bouts de vie que l’on glane encore, malgré tout. Raconter aussi le sentiment d’étrangeté qui naît dans cet espace pourtant si familier qu’est la maison des grands-parents et qui devient brutalement méconnaissable lorsqu’il se vide. Dire enfin l’aspect synesthésique des souvenirs et leur durabilité puissante précisément parce qu’ils sont inscrits dans les sens.

Pendant ces quelques jours, en plus de photographier, j’ai enregistré des conversations sur la fin de vie entre mes grands-parents, ma mère et ses frères et soeurs. J’ai aussi, pour conserver un souvenir aussi complet que possible du lieu, enregistré tous les bruits de la maison qui ont marqué mon enfance : l’appel d’air de la chatière lorsque l’on ouvre la porte du garage, la porte du placard de l’entrée qui fait bouger la lampe à perles, la chasse d’eau qui prend des heures à remonter, le chauffe-eau, la radio.

« On a été heureux ici, tu sais », m’a dit ma grand-mère le jour de Noël, alors qu’elle revoyait sa maison pour la première fois depuis des mois.